Brücken

in die Vergangenheit

Kürnach (MAD)

Im Jahr 2004 feierte Kürnach

sein 1225 Jähriges bestehen mit einem großen Fest, zu dem eine

sehr umfangreiche Chronik der Geschichte erschien. In diesem Jahr hatte Reinhard

Heinrich, Forstwirt der Gemeinde Kürnach, die Idee an die Namen der Waldstücke

zu erinnern die bei vielen in Vergessenheit gerieten und bei Neubürgern

völlig unbekannt sind. Er schnitzte die ersten Namen in Bretter und hängte

diese an Bäume entlang der Wege in den Zugehörigen Gemarkungen.

Es sind Namen wie „Siebenweg“, „Holzwiesen“ oder „Kohlplattenweg“.

Dieses Jahr sind weitere Schilder dazu gekommen. Mittlerweile sind es über

20 Schilder die Fahrradfahrern und Spaziergängern anzeigen wo sie sich

befinden. „Wenn man jemanden erklären wollte wie man über

den Berg nach Estenfeld kommt, musste man immer sagen: Den Weg hoch unter

der Autobahn hindurch. Jetzt kann man wieder sagen: ganz einfach über

den „Hafler“ am „Brühl“ vorbei.“, so Reinhard

Heinrich. Er ist stolz darauf. Das merkt man ihm an. Reinhard Heinrich, lebt

und arbeitet in Kürnach und er liebt das Dorf. „Bis jetzt sagte

man die ‚Erdeponie’, nun gibt es wieder den ‚Speierleinsrain’,

das klingt doch zudem viel besser so Reinhard Heinrich. Ein Jogger der seine

große Runde um den Hartwald zieht nennt noch einen weiteren Punkt: „Jetzt

hat man auch wieder mehr Ziele. Man kann sich viel besser ausdrücken,

wenn man sagt, wo man entlang gelaufen ist.“ 1. Bürgermeister Manfred

Ländner ist sehr erfreut über diese Aussage. „Das ist genau

das was wir damit erreichen wollten. Den Bürgerinnen und Bürgern

von Kürnach wieder einen Bezug zu ihrer Landschaft zu geben. „Wir

wollen, dass die Freizeitsportler und Wanderer eine Bindung zu den Wiesen,

Feldern, Wege und Wäldern und mit deren über 100 Flurnamen bekommen.

Alle Schilder sind so aufgestellt, dass sie die Landwirte so wenig wie möglich

behindern.“, so Manfred Ländner.

„Wer kennt denn schon den Gämerleinsgrund? Nur die wenigsten. Oder

deren Bedeutung? Wahrscheinlich nur eine Handvoll Kürnachern. Das ist

wohl einer der ältesten und bedeutsamsten Flurnamen in Kürnach.

Das kommt aus dem Keltischen ‚Goumen’, ‚Bewachen’.

Hier waren wohl die ersten Waldrodungen und Hügelgräber.“,

klärt Reinhard Heinrich auf. Gekostet hat die Sache nichts. Die Stangen

sind von alten Verkehrschildern, die Bretter, „das bischen Holz“

hat Reinhard Heinrich immer auf Lager und geschnitzt hat er das in seiner

Freizeit. Reinhard Heinrich ist auch Obmann der Siebener, die Feldgeschworenen.

Dadurch kennt er sich natürlich bestens mit den Flurnamen aus, die schon

sein Vater gehütet hat. Diese Namen sind wie „Brücken in die

Vergangenheit“, wie es in der Kürnacher Chronik steht. Sie erzählen

uns von Geschichten unserer Vorfahren.

Reinhard

Heinrich, Forstwirt und Siebener Obmann, mit Manfred Ländner, 1. Bürgermeister

der Gemeinde Kürnach

Im „Gämerleinsgrund“ an einem der etwa 20 neuen Flurnamenschilder.

- - -

Aus

der Kürnacher Ortschronik von Christine Demel

Flurnamen – Brücken in die

Vergangenheit

Versuch einer Deutung

Unter dem Titel „Unser keltisches Erbe“ veröffentlichte

1994 die Sprachwissenschaftlerin Dr. Inge Resch-Rauter ein Buch, das sich

unter anderem mit den Flurnamen als Brücken in die Vergangenheit befasst.

Flure wurden von den ersten Bauern benannt, die die Wälder urbar gemacht

haben.

Diese Namen gaben sie weiter an Kinder und Kindeskinder.

Kamen fremde Völker, also in unserem Bereich germanische Siedler in das

von Kelten bewohnte Land, wurden diese Flurnamen übernommen, waren aber

oft nicht mehr verständlich und wurden nur mehr dem Klang nach weitergesagt.

Dabei wurden sie abgeschliffen, Endungen verkürzt, Vokale gefärbt.

Manche Flurnamen sind über Jahrhunderte phonetisch gleichgeblieben, ihr

Sinn aber war verlorengegangen. 1

Resch-Rauter hat dazu eine Sammlung von keltischen

Ausdrücken mit ihren Bedeutungen zusammengestellt, in

der auch für Kürnach, das nachweislich auch von Kelten der späten

Hallstattzeit und Latènezeit besiedelt war, einige Bedeutungen von

Flurnamen verständlich werden.

Besonders interessant dabei ist das Flurstück:

„Am Kellermann, der Machel genannt“ , wie man es noch 1773 in

einem Grund-Zins-Register des Dietricher–Spitals Würzburg nannte.

2

Am Kellermann oder Kellermänner heißt die Flur noch heute –

nur „Machel“ ist nicht mehr gebräuchlich.

Es ist die Flur von der Grießmühle bis zum Brühl und zur alten

Autobahnauffahrt.

C wird wie K gesprochen.

Celtoi (kelt.) = Kelten.

Cell–i (kelt) = Heiligtum, Wald, Gehölz, Grab.

Das Wort „Kellermann“, „Kellermänner“ kann von

Germanen gebildet worden sein: Das Flurstück, wo die „Kelten-Männer“

wohnten. Kelten der späten Hallstattzeit haben dort wirklich gewohnt,

wie die Funde aus der Vorgeschichte beweisen und auch die neuen Sondierungsgrabungen

2004 auf der Trasse der Direktanbindung an die B 19 schon ergeben haben.

Das Wort „Machel“ oder Mahel“ (ahd.) kommt aus dem indogermanischen

„Mal“ = Mal- oder Gerichtsstätte.

Kelten hielten Gericht bei ihren Heiligtümern, auch bei ihren Toten auf

den Hügelgräbern. So ist es möglich, dass beim Eindringen germanischer

Stämme ein uralter Gerichtsplatz übernommen wurde.

Denn noch im frühen Mittelalter tagte das fränkische

Zentgericht für die 10 Orte, Estenfeld, Lengfeld, Kürnach, Versbach,

Rimpar, Unterpleichfeld, Grumbach, Rupprechtshausen, Mühlhausen und Ober–Rothof

am Hang des

Wachtelberges „uff den Rhödern“. Die Flur „Galgengrund“

liegt dabei, ebenso die Flur „Gänßleiten“, was sicher

nichts mit Gänsen zu tun hat, denn diese Flurlage liegt weit draußen

zwischen den Orten Kürnach und Estenfeld. Eher erzählt dieser Name,

dass sich dort die Sippe oder der Stamm, lat. „gens, gentis“ versammelt

hat.

Der oberhalb des „Kellermann“ liegende Brühl (Brüel

= feuchter Buschwald) hatte aber auch das Beiwort „frei“: „freier

Brüel“. 3

Alte Gerichtsstätten, oft auch neben der Kirche auf Friedhöfen gelegen,

waren auch „Freistätten“ oder Asylplätze.

Oberhalb des Brühls, auch oberhalb der Grießmühle und östlich

der Autobahntrasse wurde 1757 ein Flurstück am Haflersweg „auf

Hafflers Höhe an der rosen Leyden“ 4 bezeichnet, was auf eine alte

Begräbnisstätte hinweist und nicht auf die Blume Rose.

Rosen kamen erst um das Jahr 800 aus dem Orient über Griechenland nach

Europa. Sie können mit dem Flurnamen „an der rosen Leyden“

nichts zu tun haben, dafür aber mit Gräbern: Luftaufnahmen des Landesamtes

für Denkmalpflege haben in der Nähe drei Gruppen verschleifter (überackerter)

Hügelgräber sichtbar gemacht.

Vielfach wurden vor- und frühgeschichtliche Begräbnisstätten

als Rosengarten bezeichnet. Nach Ranke 5 leitet sich der Name von dem die

rote Kultfarbe tragenden Sakralbereich ab.

In der Nähe liegt auch die Flur Hüthstatt (auch Hüttstatt),

aus der es immer wieder Lesefunde aus der Jungsteinzeit und Hallstattzeit

gibt.

Der Name „Hafler“ – „auf Haflers Höhe“

– „Haflersweg“ wird 1773 deutlicher: „am Haffler oder

Hohefluhr“. 6

Stellt man sich nun die Siedlung der Kelten von der Grießmühle

bis an die alte Autobahnauffahrt vor und ihre Hügelgräber oberhalb

des Brühls und der Grießmühle auf dem „Hoheflur“

oder Haffler, kann man auch daran denken, dass schon damals der Bach einen

Namen hatte. Kelten haben dem Main, der Saale, der Tauber und der Pleichach

den Namen gegeben – warum nicht auch der Kürnach?

Bislang galt „quirnaha“ als althochdeutscher Name aus „quirn“

= „Mühle“ und „aha“= „fließendes

Gewässer“ gebildet.

Da aber die Kelten zwar schon rotierende Mühlsteine mit Handbetrieb kannten,

Wassermühlen dagegen erst im Mittelalter an den Bächen standen,

sollte man an das keltische Wort für „Bergsporn (mit Befestigung)“

= „Cornu“ denken, das sich zu Kurn-Korn-Kirn entwickeln konnte.

7

Der Bach Kürnach wäre dann der Bach, der an einem Bergsporn vorbeifloss,

auf dem heute die Kürnachtalbrücke aufliegt.

„Quirnaha“ tritt in zwei Urkunden von 779 und 822 auf, danach

aber Jahrhunderte als „Curnhaa“, „Curna“, „Kurnach“,

„Kornach“ und „Körnach“. Erst im 19. Jh.

wird Kürnach daraus, in der Mundart bleibt es bei „Körni“.

Die Untersuchungen von Volker Friedrich zur Entstehung des Namens Kürnach

(Manuskript, unveröffentlicht), das sich mit Mahlsteinen und Mühlen

befasst, haben mir Mut gegeben, dieses kleine Kapitel zu schreiben.

Kelten hätten damit auch der Kürnach und dem Dorf den Namen gegeben.

Kelten haben aber auch im heutigen Dorfbereich bis in die Nähe der Kürnachquellen

und südlich der Ortsumgehung gesiedelt, wie die Funde der Reste von Glasarmreifen

und andere Scherben der späten Hallstatt- und Latènezeit aussagen.

Auch die Hügelgräbernekropole im Hartwald ist vermutlich in die

Hallstattperiode zu datieren.

1 Resch-Rauter, a.a.O. S. 474

2 StAW, Rent-Amt Würzbg. r.d.M. Nr. 30 Register des Dietricher Spitals

über Kürnacher und Estenfelder Grund-Zins.

3 Grimm, Deutsches Wörterbuch

4 StAW, Rent-Amt Würzbg. r.d.M. Nr. 29, Güldt-Zins– und Lehenbuch

eines hochwürdigen Dom–Capitels zu Würzburg, Lehenbuch über

Kürnach.

5 Ranke, K., in: Rosengarten, Recht und Totenkult, Hamburg 1951, in: Resch-Rauter,

S. 353

6 Siehe Anmerkung 2

7 Resch-Rauter, a.a.O. S. 474von wem errichtet, von welchem Bildhauer, welcher

Bes

Die

Flurnamen der Gemarkung von Kürnach

Reinhard Heinrich

Ermelinde Heinrich

Konrad Heinrich, gest. am 29.3.1979, ehemaliger Obmann der Feldgeschworenen

Kürnachs und 2.

Bürgermeister

Nach

den vollständigen Kürnacher Flurbüchern

von 1783, 1784 und 1786 der Flure gegen Rimpar, gegen Dettelbach und gegen

Prosselheim. 1

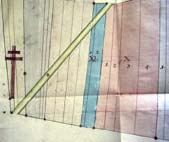

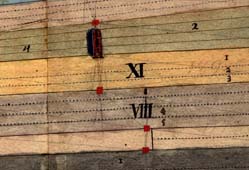

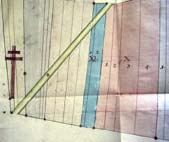

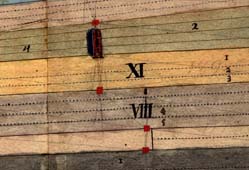

I.Band: Das Rümparer Fluhr Buch von 1783

Geprägter Ledereinband, 38x24 cm, viele farbige Tafeln.

Die Karten mit den verzeichneten Nummern findet man in der Kürnacher

Dorfchronik von 2004, 936 Seiten auf den Seiten 509 und 511.

1 Am Frohngraben: Von der äußeren Bushaltestelle ortswärts

Richtung „Neuer Berg“ und bis zum „Mühlhauser Weg“.

2 Bei der Heiligen Wiese: Quellgebiet des Bächleins bis zur Unterpleichfelder

Straße.

3 An der Laime Grüben: Ehemalige Lehmgruben südlich der Unterpleichfelder

Straße etwa bei Anwesen Stark und etwas dorfwärts.

4 Im Gämerleinsgrund: Westlich der „Heiligen Wiese“ vom Ortsrand

bis zum Mühlhäuser Weg, stößt im Westen an den Frohngraben

5 Am Neuen Berg: Hang westlich des Dorfes.

6 Leidlein (Leiden) am Neuen Berg: Bei Anwesen Demel/Ebert.

7 Mühlhäuser Feld: Liegt nordwestlich der Kreuzung Unterpleichfelder

Straße – B 19.

8 Am Langen Weinberg: Gebiet zwischen ehemaliger Autobahnauffahrt und Autobahnbrücke.

9 Ober der Steegsweinberg

10 An der Röthen: Östlich der Autobahnbrücke (Hang) des Wachtelberges.

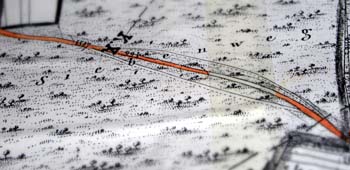

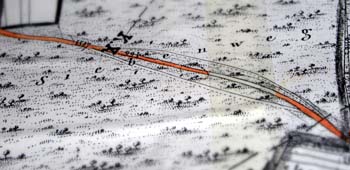

Traktor auf dem Weg zur "Rümparer Höhe".

11 Auf der Rümparer Höhe: Höchste Erhebung im hinteren Mühlhäuser

Feld.

12 Am Wachtelberg: Westlich der Rimparer Höhe.

13 Am, Obern, im Galgengrund: Bei der Autobahnauffahrt.

14 Am Eißen Fresser: An den Steinbrüchen im Wachtelberg.

15 Unter, An der Lange Läng: Hang vom Galgengrund zu den Steinbrüchen.

16 Am Weidenbag (Baag): Südlich der unteren Einfahrt nach Kürnach.

17 Untern Kellermann: Obern Kellermann: von der B 19 Richtung Steinbrüche

(Schlecker) zwischen ehemaliger Autobahnauffahrt und Autobahnbrücke.

18 Die Bärenleiten: Hang direkt an der Autobahnbrücke zwischen Kellermann

und Röthen.

19 Bey den Hünnerbrunnen: Unterhalb vom Hafler an der Estenfelder Grenze.

20 Bey, An, Unter der unteren Mühle: An der Grießmühle, früher

Reiche Weingartsmühle.

21 Im Brüel: Weiterführung des Hanges „Bärenleiten“

Richtung Westen.

22 An der Hüzstatt (Hüthstadt): Oberhalb der Grießmühle

(südöstlich).

23 Am Anspach: Östlich der Grießmühle Richtung Dorf.

24 An der Krume Krautäcker: Westlich der Siedlung Krautäcker von

der

Flurstraße Richtung Bach.

25 Am, Untern, Obern Haflersweg: Südöstlich der „Hüzstatt“

und westlich der „Krumme Krautäcker“ über Haflerhöhe

bis zur Gemarkungsgrenze nach Estenfeld.

26 Am, Das Hohe Seelein: Westlich der „Krumme Krautäcker“

an der „Schlittenbahn“.

Das Patriarchenkreuz.

27 Unterm, Am Rothendorfer Weg: Am Kreuz am Fuchs. Dort stand 1723 noch ein

sog. Patriarchenkreuz.

28 Ober der Hafler Höhe: Höhe südlich vom Flurweg zu Autobahn.

29 Am Fuchs: Westlich vom Kreuz am Fuchs bis zur Estenfelder Gemarkungsgrenze,

Trennung zum Hafler, der Große Stein (ehemaliger kleiner Steinbruch).

„Am grossen Stee“.

30 An die 40 Äcker: Südöstlich vom Kreuz am Fuchs bis zum Estenfelder

Wald bis in östlicher Richtung „auf dem Hellberg“.

Die Evangeliumseiche von Kürnach. Prosselsheimer Fluhrbuch

von 1784.

31 Bei der Evangeliumseichen: Südlicher Teil der „40 Äcker“

am Estenfelder Holz (Am Waldeck Estenfelder Holz an den „40 Äckern“

- Erleinbach).

II.Band: Das Prosselsheimer Fluhrbuch von 1784

Geprägter Ledereinband, 38x24 cm

Bezeichnung der Flurstücke

32 Hinter dem Pfarrgarten: Hinter dem Jugendheim Richtung Osten bis

Anwesen Titus Heinrich.

33 Am Pförtlein: Südlich von „Hinter dem Pfarrgarten“,

„Hahnenhof“ bis Anwesen August Dülk.

34 Bei dem Pförtlein: Zwischen dem Anwesen Dülk – Riederer

(weiter in Richtung Osten von „Am Pförtlein“).

35 Hinter dem Pförtlein: Südlich von „Bei dem Pförtlein“,

Gebiet von Macksgasse, rechts von der Fr.-Ebert-Straße bis zum Bach.

36 Am Mühlweg (stößt Mühlweg): auf den Von der Prosselsheimer

Straße zur Fr.-Ebert-Straße östlich der heutigen Mühlwegstraße.

37 Bei der oberen Mühle: Östlich von „Am Mühlweg“

bis zum jetzigen östlichen Ortsrand.

38 Stoßt auf den Riedweg: Heute mundartlich „Steerutsche“

genannt, Hang nördlich der Gärten an der Oberen Mühle.

39 Bei dem Pflugsgärtlein: Nur 1 Acker östlich der Steerutsche (anschließend).

40 Unterm Prosselsheimer Weg: Vom Pflugsgärtlein in Richtung Osten bis

an die Prosselsheimer Straße.

41 Riedweg: Weg an der oberen Mühle in Richtung Schwarzer Brunnen (wahrscheinlich

links vom Bach).

42 Bey dem rothen Märterlein: An der heutigen Roten Marter, östlich

der oberen

Mühle.

43 Am oberen Thor: Von der Friedhofsstraße bis Anwesen Krammel und von

der Prosselsheimer Straße bis zum alten Pleichfelder Weg (ungefähr

Verlauf der Flurstraße am Oberen Tor).

44 Nonnenpfad: Anwesen Gregor Heinrich bis Markus Ramold.

45 Ober dem Prosselsheimer Weg: Richtung Osten, links der

Prosselsheimer Straße.

46 Am Schleffweg: Nördlich von „Ober dem Prosselsheimer Weg“

bis zur Gemarkungsgrenze.

47 Auf dem (bei dem) Unterpleichfelder Hohlweg: Am alten Unterpleichfelder

Weg (ehemaliger Hohlweg – von der Kreuzung östlich vom Friedhof

Richtung Nordosten.

48 Neben (ober, bei) dem Hohen Gütterstein: Am Weg oberhalb der heutigen

Tennisplätze (etwas östlich, auf der Karte im Prosselsheimer Flurbuch

von 1784 Seite 164 eingetragen).

Am Steinmäuerlein. ©Foto: mdemel

49 Am Steinmäuerlein: Nördlich vom Friedhof, Verbandsschule und

Tennisplätzen bis an die Unterpleichfelder Gemarkungsgrenze.

Hier verlief die „alte Straß“ in Richtung Oberpleichfeld

50 Hinter den Alten Höfen, Bei der Marter: Ehemalige „Krämersmarter“,

Gabelung Friedhofstraße, Gehweg zur Schule.

51 Ober, neben der Heiligen Wiesen: An der Heiligen Wiesen-Quelle Richtung

Burggrumbach und Mühlhausen bis zum Ortsrand.

52 Am Mühlhäuser Weg: Am jetzigen Mühlhäuser Feldweg an

der B 19.

Am Grumbacher Pfadt. ©Foto: mdemel

53 Am Grumbacher Pfadt: Ehemaliger Weg, abzweigend vom Mühlhäuser

Weg nach Burggrumbach. Windet sich in einer Geländemulde zur B 19.

54 Am Mühlhäuser Feld über der Straß: In westlicher Richtung

der

B 19 alt (und südwestlich der Einmündung der Mühlhäuser.

Straße) Industriepark.

55 In Mühlhäuser Feld An der ehemaligen Marter,

bey der Marter: nördlich der Umgehungsstraße und westlich der B

19 alt.

56 Im Mühlhäuser Feld stoßt auf die alte Straß: Zwei

Äcker neben „Im

Mühlhäuser Feld bey der Marter“.

57 Am, Im Hohen Hellberg: Heutiger Höllberg.

58 An der Evangeliums- Links der Straße durch den eichen: langen Höllberg

Richtung Haardt am 1. Waldeck.

59 Am Stutz: Über dem Hang Schuttplatz Richtung Osten.

60 An der Haart:

Auf der Haart: Südlich von „Im Hohen Hellberg“ zwischen Estenfelder

Holz und Kürnacher Wald.

61 Im Erleinbach: Äcker neben dem Erleinbach, der sich durch die „Haart“

Richtung Süden zieht (kleines Rinnsal, mündet in Estenfeld in die

Kürnach).

62 Hinter der Haart: Südlicher Teil der „Haart“ bis zur Rothofer

(Rottendorfer) Gemarkungsgrenze.

63 Am Eichelrehen:

An der Hart: Steiler Hang in der hinteren Haart (Wiesental).

64 Hinter der Hart:

65 Bey dem Kreutz: Südlichster Punkt (Knick in der Gemarkungsgrenze).

66 Im Aubweg: Gebiet in Verlängerung der Straße durch den Wald

bis zu den Seligenstädter Äckern.

67 Im Gereut: Nördlich von „Im Aubweg“, von den Aussiedlerhöfen

bis zu den Seligenstädter Äckern.

III.Band: Das Dettelbacher Fluhrbuch von 1786

Geprägter Ledereinband, ca. 38 x 24 cm69 Am Krautsbrunnen: Siedlung vom

alten Feuerwehrhaus in Richtung Grießmühle.

70 Am Sauacker:

Ober der Lange Wiesen: An den Hallen am alten Feuerwehrhaus Richtung Stutz.

71 (Trieb) Wahrscheinlich Gemeinde-baumland mit Wiesen zwischen Hohem und

Langem Höllberg.

72 Küheleiten: Acker rechts vom Hohlweg zum Langen Höllberg.

73 In, An der Futtergassen: Vom Sportplatz westlich bis Straßengabelung

am Trieb.

74 An der Futtergassen, eine öde Hofrieth: Die Hofrieth des Hoffstatthofes,

Acker an der Straßengabelung am Trieb.

75 Gueßgraben: Pfad an der Westseite des Sportplatzes von der Macksgasse

zum Sportheim.

76 Kürnacher Gotteshauslehen: In der nordwestlichen Ecke des Sportplatzes

gelegen.

77 In der Futtergassen mit Krautfeld: Südlich des Gotteshauslehen (zwischen

Sportheim und Anwesen Schneider).

78 Am alten Mühlweg: ehemaliger Weg vom Seligenstadter Weg zur oberen

Mühle (Mehrzweckhalle).

79 An der Gemeine Viehtrieb: An der Straße zum Hohen Höllberg.

80 Am Dettelbacher Weg: Südöstlich der Mehrzweckhalle. Ehem. Feldweg

von der Marter am Trieb zum Langen Höllberg.

81 Dettelbacher Weeg stoßt an Trieb: In Richtung Langer Höllberg,

rechts vom Dettelbacher Weg.

82 Bey der Martyr: Marter am Seligenstädter Weg.

83 An der Theilbirn: Nördlich der Marter am Seligenstädter Weg,

zieht sich zum alten Mühlweg.

84 Am Heyschleffenhügel: Hügel nördlich der Wegkreuzung unterhalb

langer Höllberg.

85 Beym Dollbirnbaum: Östlich vom Heyschleffenhügel.

86 Am Selgenstadter Weg: Links und rechts vom heutigen Seligenstadter Weg.

87 Am Rieht: Am Bach Richtung Seligenstadter Weg.

88 Am langen Hellberg: Unterhalb der Straße im Hang.

89 Bey dem Großen Bei der Kürnachquelle

Brunnen: Richtung Dorf.

90 Beym Großen Brunnen mit einer Quellen:

Obern Wasserloch: Der Kürnachursprung besteht aus mehreren Quellen.

91 Am Seelein: 2 Äcker, die auf den „Großen Brunnen“

stoßen, Richtung Süden.

92 An der Holzwiesen: Rechts vom Weg „Großen Brunnen“ –

Teerstraße am Wald.

93 Am Schwarzen Brunnen: Auf der Höhe „Käppele“ Äcker

in der Hälfte der Strecke zwischen Prosselsheimer Straße und Betonstraße

zum „Großen Brunnen“.

94 Am Geißbühl: Östlich von „Am Schwarzen Brunnen“

(bis ungefähr zur Teersraße zu den Aussiedlerhöfen.

95 Am Geißbühl bei der Martyr: Östlich vom „Käppele“

an der Straße.

96 Am Geißbühl am Bach: Südlicher Teil vom Geißbühl,

am Bach bzw. Großer Brunnen.

97 An, Neben der Holzwiesen: Holzwiesen östlich von der Kürnachquelle.

98 Ziehet vom Pfaad ins Unterpleichfelder Feld: Etwas östlich vom Käppele,

ehemalige „alte Straß“ nach Oberpleichfeld, Eselsweg.

99 Hinterm Holtz beim (am) Seligenstadter Weg: Hinterm Wald an der Teerstraße.

100 Hinterm Holtz obern Hollerbusch, die Hüthheckel genannt: Ungefähr

bei Aussiedlerhof Ländner, nächste Ackerlänge Richtung Seligenstadt.

101 Bey der Wolfweinberg: Hang zwischen den Aussiedlerhöfen Bayerl und

Baumeister.

102 Am Aubweg: Östlich der Aussiedlerhöfe bis zu den Seligenstadter

Äckern.

103 Am Speierleinsrhein (Hinterm): Südöstlich von „Obern Hollerbusch“

zwischen Aubweg und Seefeld bis zu den Seligenstadter Äckern.

104 Am Seefeld: Zwischen „Speierleinsrhein“ und Wald Richtung

Euerfeld bis zur Gemarkungsgrenze.

105 Bey der Alte Küheruhe: Im Seefeld.

106 Am Hellberg, Am Dettelbacher Weeg: An der „ehem. Georgs. Marter“

am Langen Höllberg.

107 Auf dem Hellberg Von der Marter Richtung Osten und Südosten.

108 Auf dem Hellberg Speierleinsgrund: im Senke östlich von „Auf

dem

Hellberg“.

109 An der Neue Wiesen Bey Rott: Zwischen „Auf dem Hellberg“ und

„Im Speierleinsgrund“ (vermutlich gerodete Waldstück-Senke).

110 Gereutetes Waldstück Erste und zweite Laub: 62 Morgen gerodeter Wald

östlich der Betonstraße zum „Tiergarten“ bis „an

die neue Wiesen bei Rott“

a) Distrikt Rankenholz/Geißbühl

111 Bunker Munitionsbunker Distrikt Geisbühl, gesprengt um 1945/1946.

112 Rangen Hang im Wald, langer Höllberg Richtung Geisbühl.

113 Birkli ehem. Bombenkrater eines Notabwurfs.

114 Siebenweg Rechts und links der Teerstraße durch den Wald Geißbühl

alte Fahrspuren.

b) Distrikt Hart/Seefeld

115 Tiergarten Waldeingang links der Schranke.

116 Kreuzpfad

117 Kohlenplattenweg

118 Schleisenweg

119 Am hohen Tannenweg/Tännig

120 Kaltes Loch

121 Fuchsbau

122 Jägerhaus

123 Silbergrube

124 Hartköpflein

125 Marzätellern

126 Hartmuttergottes

Distrikte:

c) Steebrüch

d) Nußleiten

e) Zimmermannsäcker

f) Erddeponie

1 GeaKü, Flurbücher des Gemeindearchivs Kürnach